Die Reportage aus der Notaufnahme der Leipziger Klinik Sankt Georg zum Nachhören (5 min):

Glaubt man der Statistik, ist Dienstag der ruhigste Wochentag in der Notaufnahme. Zumindest hat das die Datenauswertung für das Jahr 2014 ergeben. Auch an diesem Dienstag um 11 Uhr ist noch nicht viel passiert. In den Behandlungszimmern der Notfallambulanz im Leipziger Klinikum Sankt Georg sitzen Leute, die mit einem leichten Knochenbruch behandelt wurden. Andere haben einen Holzsplitter im Finger.

Also ein ruhiger Vormittag, sagt die Ärztin Theresa Jentzsch. Sie schätzt ihren Job in der Notaufnahme: „Also ich bin seit zwei Jahren fest in der Notaufnahme. Ansonsten hab ich das in meiner Assistenzarzt-Zeit hier kennengelernt und hab mich dann irgendwann entschieden, dass mir das gut passt, so insgesamt: Dass ich hier gerne arbeite, dass die Struktur passt, die Arbeitszeiten. Mit Familie lässt sich das hier einfacher vereinbaren.“

Der Patient hatte seit über 30 Jahren keinen Arztkontakt.

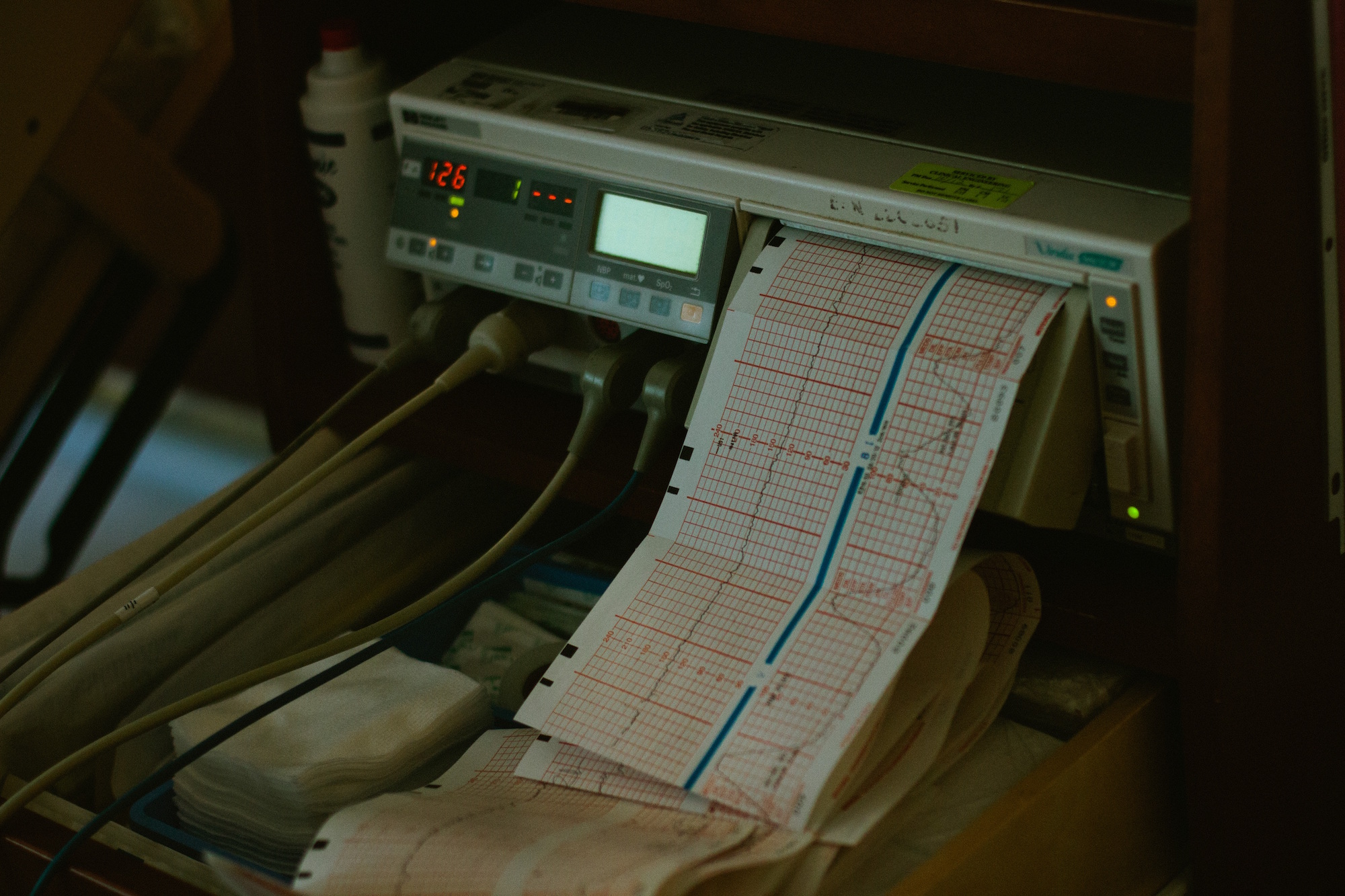

Ihre ruhige Minute verbringt Theresa Jentzsch im sogenannten Schockraum. Das Behandlungszimmer ist für die schweren Fälle gedacht: Neben der Krankenliege stehen eine Reanimationsmaschine und ein Beatmungsgerät. Die Ärztin informiert sich auf einem Computerterminal über den aktuellen Patientenstand. Auf dem Bildschirm sieht sie, wie viele Patienten gerade in der Notaufnahme sind. Je nachdem, wie verletzt oder krank ein Patient ist, erscheint sein Name in Grün, Gelb oder Rot.

Als Jentzsch den Bildschirm aktualisiert, sieht sie, dass gerade jemand mit Stufe Rot eingeliefert wurde. „Das ist ein Patient, den wir über den Rettungsdienst bekommen haben“, sagt Jentzsch. „Der hat seit über 30 Jahren überhaupt keinen Arztkontakt gehabt – und ist jetzt in einem so schlechten Pflegezustand, dass man das schon keinem anderen Patienten zumuten kann.“

Die Ärztin läuft den Gang hinunter, ihre brünetten Locken hüpfen auf und ab. Der gerade eingelieferte Patient liegt im Infektionsraum: einem von oben bis unten gefliesten Zimmer, vier mal vier Meter groß. Als Theresa Jentzsch ankommt, hat Pfleger Robert den Patienten schon verkabelt. Ein Monitor zeigt Puls, Blutdruck und Sauerstoffsättigung. Die Lebensfunktionen des Senioren sind stabil. Doch der ein Meter siebzig große Mann auf der Krankenliege ist völlig abgemagert, er wiegt vielleicht 40 Kilo. Außerdem umströmt ihn ein kaum zu ertragender Gestank: Es riecht nach totem Fleisch. Jentzsch ringt sich dennoch ein kleines Lächeln ab: „Auch das ist eben unser täglich Brot, dass man da über seine Grenzen hinaus oftmals gehen muss.“

Die Ärztin legt sich Mundschutz und Handschuhe an. Der Patient ist zwar bei vollem Bewusstsein, aber er blickt abwesend an die Decke. Der Geruch scheint von seinem rechten Bein auszugehen. Vorsichtig zieht Jentzsch den Schuh herunter: „Geht’s im Moment mit den Schmerzen?“ – „Ja“, antwortet der Mann. „Was tut denn am meisten weh, das Bein?“ – „Hm.“ – „Seit wann tut das weh?“, fragt Jentzsch. „Schon lange. Es ging immer mal weg, dann war es wieder da.“ Jentzsch wendet sich an ihren Kollegen: „Robert, hast Du mal noch so eine grüne Unterlage, die man da drunter packen kann?“

Als die Ärztin den Socken herunterzieht, zeigt sich der Grund für den Geruch: Der ganze Fuß des Patienten ist schwarz. So tiefschwarz, dass er kaum noch menschlich aussieht. Die Haut wirkt ausgetrocknet und hölzern. Jentzsch sagt lethargisch: „Da fällt ja fast der halbe Fuß ab hier. Also das ist abgestorben, da unten, das muss auch ab, das kann man so nicht dranlassen, ’ne?“ Sie blickt ratlos zu Pfleger Robert.

Der Patient hat offenbar monatelang zugelassen, dass Fleisch und Haut an seinem rechten Fuß absterben. Auch auf dem linken Bein und auf den Händen entdeckt die Ärztin schon kleine schwarze Punkte. „Rauchen Sie?“, fragt sie den Patienten. „Jo.“ – „Wie viel am Tag?“ – „Ich hab viel geraucht.“ – „Na man sieht’s ja auch noch an den Fingern, es sind ja offenbar auch noch ein paar Zigarettchen.“ – „Hm.“ – „Und Alkohol dazu auch?“ – „Wenn er da ist und wenn ich Schmerzen habe.“

Das ist anders als früher: Keiner schert sich darum, was der Nachbar macht.

Es ist zu spät, um den Fuß noch zu retten: Er muss amputiert werden. Ärztin Jentzsch und Pfleger Robert decken das Bein ab. „Sollen wir noch jemandem Bescheid sagen, dass Sie hier bleiben?“, fragt sie den Patienten. Der Mann wendet sich ab. Er hat wohl weder Verwandte noch Freunde, die er benachrichtigen möchte. Die Ärztin kennt solche Fälle schon, nicht nur von Obdachlosen: „Das ist mittlerweile auch so, dass es auch häufig ist, dass die Patienten in ihren eigenen Wohnungen verwahrlosen. Einfach weil die soziale Netzwerkstruktur, denke ich, anders ist als noch vor 25 Jahren. Dass das eben keinen mehr schert, was der Nachbar macht. Dass man eben erst anruft, wenn es anfängt zu stinken aus der Wohnung.“

Jentzsch füllt einen Übergabebogen aus und steckt ihn ans Krankenbett. Pfleger Robert kann den Mann jetzt zur chirurgischen Station fahren. Für Theresa Jentzsch heißt das, sich der nächsten Aufgabe zuzuwenden. Auf dem Gang blickt sie sich um und prüft, ob es irgendwo brennt. Ein Pfleger kommt um die Ecke. „Was brauchst’n?“, fragt sie, und gibt sich kichernd gleich die Antwort.: „Einen Arzt? Ich komme gleich.“

Fotos: Titelbild: Foundry auf Pixabay; Bild in der Mitte: Parentingupstream auf Pixabay.