Eine Euphoriewelle ging durch die Gamingszene, als Ende 2014 die ersten Filmszenen von „Hardcore Henry“ erschienen. Auch ich habe gejubelt, weil ich mich schon lange gefragt hatte, wann endlich der erste Kinofilm kommen würde, der komplett aus der Sicht des Hauptcharakters erzählt wird. Anders gesagt: wann Filmemacher endlich nutzen würden, was Ego-Shooter-Spiele so eindrucksvoll macht.

Jetzt ist „Hardcore Henry“ auf der Leinwand angekommen. Aber leider hat der Film außer dem Ego-Aha-Effekt nicht viel mehr Gutes, dafür aber viel Zweifelhaftes zu bieten. Ich muss sagen: Es reicht, sich die sechs Minuten Filmszenen von damals anzusehen.

Denn der endgültige Film ist im Grunde genommen ein auf eineinhalb Stunden gestreckter Trailer. Von der schon damals gezeigten Action gibt es jede Menge: Hauptcharakter Henry wütet als Supersoldat unter seinen Feinden, ballert zahllose Maschinengewehrmagazine leer und nutzt auch oft schlicht seine Hände, um Gegnern ein Ende zu bereiten – und der Zuschauer erlebt das alles direkt aus Henry Sicht. Stundenlang werden Bauchdecken aufgerissen, Herzen herausgeschnitten, und jede Menge Leute abgestochen, abgestochen, abgestochen.

Respekt muss man „Hardcore Henry“ für die Stunts zollen. In einigen Verfolgungspassagen klettert der Hauptcharakter im Parcours-Stil die Wände hoch, was aus Ego-Sicht eindrucksvoll ist. Doch diese Tour de Force nutzt sich schnell ab, weil sie einfach zu brutal und over-the-top ist. Und vor allem, weil eine gute Geschichte fehlt. Klischeegerecht wacht der Hauptcharakter zu Beginn des Films auf und weiß nicht mehr, wer er ist, was mit ihm passiert ist (zum Beispiel, warum ihm ein paar Gliedmaßen fehlen, und warum er nicht mehr reden kann).

Ohne Story fehlt „Hardcore Henry“ der Kitt, um die brutalen Filmszenen halbwegs sinnvoll zu verknüpfen.

Schuld an dem Schlamassel ist Bösewicht Akan, der mit seinem morbiden Aussehen einem „Herr der Ringe“-Streifen entsprungen sein könnte. Der Fiesling entführt Henrys Frau, die als klassische damsel-in-distress im Laufe des Films immer wieder gerettet werden will. Begleitet wird Henry von einem skurrilen Sidekick, der vollkommen überzeichnet von Sharlto Copley gespielt wird. Und natürlich enttarnt sich im Laufe des Films auch ein Verräter. Fesseln kann diese Story nicht. Zugleich nimmt sie sich selbst zu ernst, als dass sie beim Zuschauer für Schmunzeln sorgen könnte.

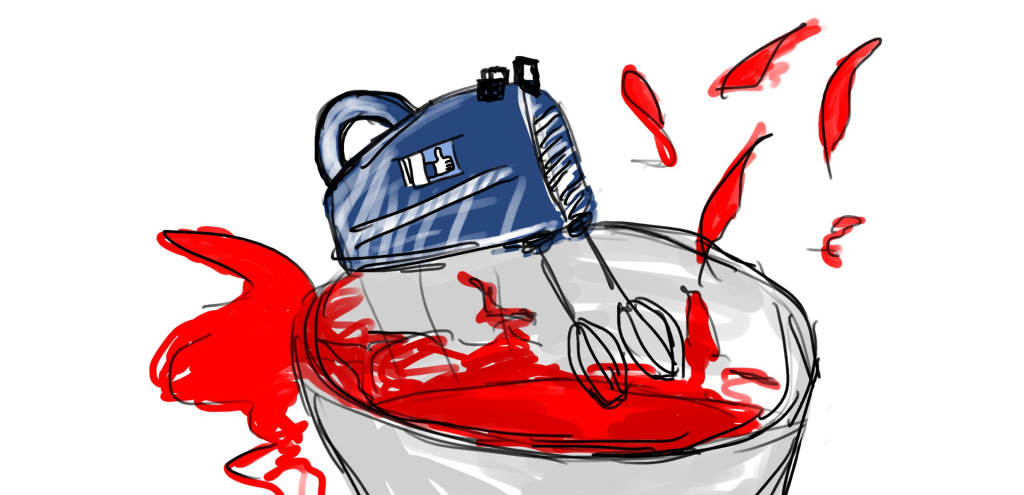

Natürlich kranken auch viele Videospiele, durch die „Hardcore Henry“ ja inspiriert ist, an abgedroschenen Hintergrundgeschichten. So abwesend wie in „Hardcore Henry“ ist ein sinnvoller Storyverlauf aber selten. Dadurch fehlt der Kitt, um die brutalen Actionszenen halbwegs in einen inhaltlichen Zusammenhang zu stellen. „Hardcore“ mutet eher wie eine Gewaltporno-Compilation an, die einige Menschen befriedigen, den Großteil des Publikums allerdings abstoßen dürfte. Regisseur Ilya Naishuller hat mit „Hardcore Henry“ einen Mordsimulator geschaffen, der so gut und so schlecht ist wie das platteste Videospielklischee. Deshalb heißt es jetzt warten auf einen Film, der die Ego-Perspektive nutzt und inhaltlich etwas liefern kann.